Mise sur le devant de la scène française par le Plan biodiversité1 de juillet 2018, l’ « artificialisation » a depuis fait couler beaucoup d’encre quant au sens qu’il fallait lui attribuer.

Le concept semble, en première approche, assez intuitif. Il concerne des phénomènes par lesquels l’action humaine éloigne de son état naturel initial un sol, un espace, un paysage, un territoire. Chacun peut reconnaître sans difficulté que les grandes constructions humaines (nos villes, nos autoroutes, nos aéroports…) modifient drastiquement le territoire à mesure qu’elles progressent et occupent plus de place : c’est le phénomène bien connu d’étalement urbain.

Mais lorsqu’il s’agit de rentrer plus finement dans la caractérisation de ce processus et de la distinction entre naturel et artificiel, la question se complique.

Des définitions à foison

Ce ne sont pourtant pas les définitions qui manquent. À titre d’exemples et sans chercher l’exhaustivité, voici trois acceptations différentes du terme, chacune légitime dans son domaine propre :

« Modification du milieu (sol, climat) ou des plantes, provoquée par l’homme, en vue d’améliorer les conditions d’une production agricole. »2

L’artificialisation porte ici une connotation plutôt positive : elle vise à « améliorer » un système agricole, en augmentant ses capacités productives.

La question de l’étalement urbain n’y est pas évoquée, puisque l’artificialisation ne se déroulerait qu’en milieu agricole.

« Selon Eurostat, les sols artificialisés recouvrent les sols bâtis et les sols revêtus et stabilisés (routes, voies ferrées, parkings, chemins…). Le ministère de l’Agriculture en France retient une définition plus large, qui recouvre également d’autres « sols artificialisés », comme les chantiers, les terrains vagues, et les espaces verts artificiels. L’artificialisation correspond à un changement d’utilisation, laquelle n’est pas nécessairement irréversible. »3

Au contraire, dans cette définition, il s’agit bien d’un changement d’occupation des sols.

L’artificialisation consiste en une conversion d’espaces naturels ou agricoles vers des espaces urbains ou assimilés.

« Ensemble des transformations dues à l’homme, plus ou moins volontaires et raisonnées, qui modifient en tout ou partie la physionomie et les fonctionnements d’un milieu ou d’un paysage. L’artificialisation est le résultat final de l’anthropisation, qui est un processus.

Les sols artificialisés sont des sols ne permettant plus l’écoulement normal des eaux, ni son infiltration. Les sols naturels ou faiblement anthropisés jouent des rôles majeurs dans la dynamique de l’écoulement des eaux. Dans le cas des sols artificialisés, cette dynamique est entièrement assumée par les sociétés humaines. »4

L’artificialisation n’est plus comprise comme l’acte de transformation lui-même, mais sa conséquence. Dans une acception bien plus large du terme, elle englobe tout changement résultant de nos activités.

La caractérisation des sols sous la forme d’un dysfonctionnement (ici, du cycle de l’eau) et non selon leur usage, laisse ouverte la possibilité que des sols non urbains soient artificialisés.

Alors qu’est-ce qui constitue une artificialisation ? Selon le point de vue que l’on adopte, plusieurs éléments peuvent être associés à cette transformation, sans qu’aucun ne suffise à résumer la notion en entier.

Quelques signes d’Artificialisation

Premier suspect : l’imperméabilisation

L’imperméabilisation des sols par une couverture minérale ou synthétique est spécifiquement pointée du doigt par le glossaire de l’ENS de Lyon. Ce point est de loin le plus consensuel : l’imperméabilisation est un facteur évident d’artificialisation.

Résultat de l’emprise de l’Homme sur son environnement, les revêtements comme le bitume ou le béton caractérisent de façon flagrante les lieux que nous avons investis intensément et durablement. Du village à la mégalopole, en passant par les équipements construits hors des villes et par les réseaux de voiries qui les relient, ils marquent distinctement les paysages et nécessitent la destruction préalable des milieux naturels qui les ont précédés. Ces surfaces, bâties ou non, sont autant d’espace retiré aux écosystèmes natifs.

Les sols revêtus sont souvent imperméables, c’est-à-dire qu’ils empêchent l’infiltration directe des eaux pluviales. Cette caractéristique est perçue comme un signe majeur des perturbations que nous engendrons, puisqu’elle dérègle le cycle de l’eau à plus d’un titre. L’imperméabilisation est à l’origine de ruissellements, d’inondations voire de coulées de boues au niveau des exutoires, de la mauvaise recharge des aquifères souterrains, et contribue au phénomène d’îlot de chaleur urbain en réduisant les surfaces d’évapotranspiration.

Bouleversements à l’horizon

La définition du Gouvernement français précise toutefois que les espaces artificialisés ne s’arrêtent pas aux sols bâtis, revêtus ou stabilisés, mais peuvent aussi concerner des sols perméables.

En effet, le processus de formation naturelle d’un sol, la pédogenèse, se déroule sur un pas de temps allant, selon les situations, de quelques dizaines d’années à plusieurs millénaires5. Or les sols urbains connaissent généralement de nombreuses transformations : déblais et remblais, terrassement, reliefs façonnés, destructuration et mélange des horizons formés par l’action biologique, sans parler des intrants (engrais, phytosanitaires) et des pollutions.

Souvent même, les matériaux servant de substrat aux espaces plantés des villes ne sont pas d’origine, mais sont des remblais issus de chantiers et/ou des terreaux prélevés en milieu agricole ou naturel. Toutes ces altérations affectent durablement leurs propriétés (cf. Trame brune) et certaines sont irréversibles à l’échelle des civilisations humaines.

Artificialisations hors-sol

Nous avons jusqu’ici essentiellement parlé d’artificialisation des sols, ceux-ci étant à la base, littéralement, de la très grande majorité de nos édifices. Cela signifie-t-il qu’il suffirait de suspendre nos villes à la cime des arbres, ou de les percher sur des pilotis, pour considérer qu’elles n’entraînent plus aucune artificialisation ?

Malheureusement, la liste des effets nocifs pour les écosystèmes ne s’arrête pas là. Les nuisances comme le bruit ou la pollution lumineuse ont des incidences sur les comportements et la santé des espèces sauvages bien au-delà des zones urbaines. Elles élargissent d’autant le périmètre que l’on peut considérer comme modifié par les êtres humains.

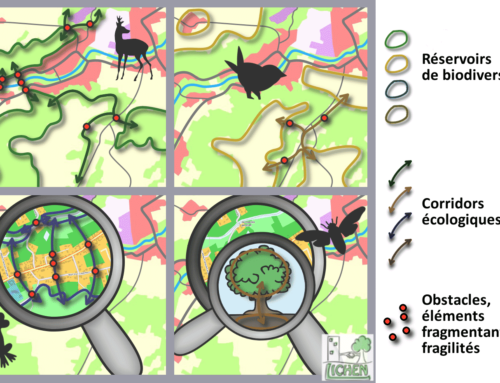

La notion de fragmentation des milieux naturels, qui rend compte des nombreuses installations humaines faisant obstacle aux déplacements des autres espèces, remet aussi en cause l’idée d’une artificialisation clairement délimité dans l’espace. Même un site apparemment épargné par nos activités ne pourra pas remplir toutes ses fonctions écologiques, s’il est isolé des autres milieux naturels par des infrastructures de transport, des clôtures, ou l’éclairage artificiel.

Bords et débords

Urbain vs non-urbain : une approche pragmatique mais incomplète

Reste que beaucoup de définitions admises aujourd’hui, comme celle du Gouvernement français, s’efforcent de poser une limite entre des espaces artificialisés et les autres. Ces derniers, selon le vocabulaire officiel, portent le nom d’ « espaces naturels, agricoles et forestiers ».

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette distinction nette, à commencer par la lutte, plus ancienne, menée contre l’étalement urbain. Face à la pression foncière exercée sur les espaces agricoles, les générations successives de plans et de documents d’urbanisme ont eu parmi leurs objectifs majeurs celui de contenir le grignotage des terres par les villes et villages. Ils se sont ainsi construits sur un principe de découpage géographique, distinguant zones constructibles et zones (presque) inconstructibles.

Cette démarcation, commune à l’ensemble du territoire national, est ancrée dans le droit français et constitue donc un candidat évident pour légiférer sur l’artificialisation. De même, les outils qui permettent à l’heure actuelle d’estimer l’ampleur du phénomène reposent souvent sur une typologie des espaces selon leurs usages.

On peut comprendre les attraits d’une définition binaire de l’artificialisation, désignant ce processus comme le basculement d’un état non-artificialisé à un état artificialisé. Que ce soit en termes de clarté des règles, d’homogénéité des politiques sur le territoire national, de mise en œuvre concrète et de suivi des résultats, cette dichotomie permet d’entrevoir quelques solutions pratiques à un problème déjà épineux.

Mais comme toute simplification, elle comporte aussi des angles morts. En particulier, il s’agit d’une description seulement surfacique et non qualitative : elle permet d’appréhender le phénomène de l’artificialisation en termes d’emprise géographique (quelle proportion du territoire français appartient aux espaces artificialisés ? où se trouvent-ils ?) mais pas en termes d’intensité (à quel point ces sols sont-ils éloignés de leur état naturel ?).

Or pour être opérationnelle, la définition de l’artificialisation ne peut pas mettre sur le même plan des surfaces revêtues et des espaces de pleine terre ; des centres-villes denses et des hameaux pavillonnaires ; des carrés de pelouse rase et des grands parcs boisés. Les « espaces verts artificiels » peuvent jouer un rôle important dans les trames verte et bleue, notamment sous la forme de corridors en pas japonais. Il est donc essentiel de reconnaître le caractère graduel de l’artificialisation et la nécessité de ne pas l’aggraver outre-mesure, y compris dans des contextes déjà urbains.

Une définition de l’artificialisation comme basculement entre deux états opposés ne permet pas d’appréhender ces nuances. Elle risque ainsi de passer à côté de l’objectif sous-jacent : mettre un frein à la crise écologique dont nous sommes la cause.

Des sols pas si rustiques que ça

Les partisans d’une définition plus englobante, comme celle de l’ENS de Lyon, craignent un autre travers de l’approche binaire. À réduire l’artificialisation au seul phénomène urbain, ne risque-t-on pas de négliger les dégradations des milieux qui surviennent en-dehors des villes ? Si l’on reprend les facteurs d’artificialisation évoqués plus haut, il est facile de constater qu’ils peuvent aussi être provoqués par l’Homme dans ces fameux « espaces naturels, agricoles et forestiers ».

Certaines pratiques agricoles (labour, cultures en inter-rang large, sols laissés à nu) peuvent conduire à une imperméabilisation. Elles tendent en effet à favoriser la formation, lors des intempéries, d’une couche de battance : une croûte superficielle occasionnée par la destructuration des sols et qui accentue le ruissellement et l’érosion. Un phénomène similaire peut se produire, en raison d’un piétinement excessif, dans les sites naturels sur-fréquentés par les visiteurs.

Les engins très lourds parfois utilisés dans les champs ou en forêt entrainent un tassement qui affecte durablement le fonctionnement des sols. C’est aussi le cas des appareils utilisés pour aménager les sites touristiques, en premier lieu le nettoyage des plages6. Le damage de la neige dans les domaines skiables, bien qu’il ne tasse pas les sols, n’est pas non plus sans conséquence : en expulsant les bulles d’air piégées entre les flocons, il réduit l’effet isolant de la neige et expose le sol et sa biodiversité à des températures plus froides que la normale.

Les pollutions des sols ne sont pas rares en-dehors des villes, qu’il s’agisse de déchets disséminés, de contaminations accidentelles ou délictueuses, de retombées des polluants atmosphériques ou d’intrants agricoles. La présence d’humains dans des sites naturels peut déranger la faune sauvage. Bien des activités, sans effet direct sur le sol, affectent malgré tout les milieux et l’évolution de ces derniers est soumise à des décisions humaines. Même les forêts, souvent perçues comme l’exemple typique de l’espace naturel par excellence, ont connu des vagues de défrichement et de reforestation pilotées par les humains : en France, près de la moitié des surfaces aujourd’hui boisées ne l’était pas il y a 150 ans7.

Il faut toutefois se méfier des jugements de valeur trop hâtifs. Certains discours profitent déjà de la dimension artificielle des sols agricoles pour minorer les effets négatifs de l’urbanisation sur l’environnement. « Réintroduire la vie », « recréer de la biodiversité », là où l’agriculture intensive n’avait laissé « qu’une terre stérile », voilà les prodiges auxquels n’hésitent pas à prétendre certains grands projets d’aménagement8. Prétextant que les futurs parcs et jardins compenseront largement la consommation d’espaces agricoles, ils amalgament des situations pourtant sans équivalence écologique.

Une définition extensive de l’artificialisation doit donc considérer que celle-ci est susceptible de survenir en tous types de lieu, de façon plus ou moins marquée et sous des formes variables selon les modes d’occupation du territoire. Formes qui ne se mesurent pas sur un même gradient et ne sont donc pas nécessairement interchangeables ou comparables entre elles. Une telle définition permet de prêter attention à tous les facteurs qui altèrent le fonctionnement « normal » des écosystèmes, mais devient du même coup très complexe à caractériser.

Chassez le naturel…

Cette réflexion sur le sens à donner à « l’artificialisation » nous conduit donc à interroger la notion même de « naturel ». Quitte à pousser le raisonnement à l’extrême, les crises globales n’épargnent désormais plus aucun milieu. Entre le changement climatique, l’acidification des océans, l’érosion de la biodiversité mondiale, ou les introductions d’espèces exogènes… qui peut affirmer avec certitude qu’il existe encore sur la planète des écosystèmes absolument non altérés par les actions humaines ?

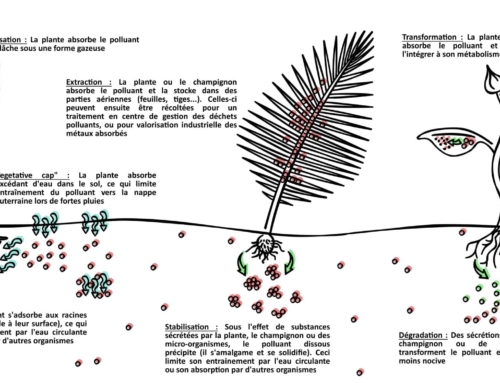

Mais ces actions humaines ne sont pas condamnées à être systématiquement nuisibles pour le reste de la biosphère. À titre d’exemple, les villes connaissent depuis quelques années l’arrivée des technosols9. Constitués à partir de résidus urbains (granulats, composts, terres excavés…), afin d’éviter les apports extérieurs, ces sols sont conçus pour imiter les horizons naturels, accélérer leur recolonisation par les espèces sauvages vivant sous terre et en surface, et redonner aux espaces urbains les fonctions écosystémiques qu’ils ont perdues. Difficile d’imaginer plus artificiel que les technosols, créés par la main humaine. Et pourtant, ne favorisent-ils pas une certain retour à la normale des espaces déjà artificialisés ?

Les principes de l’ingénierie écologique visent justement à renverser la tendance, en s’appuyant sur les capacités de résilience des écosystèmes pour corriger les dégradations causées par l’Homme. Ils permettent d’envisager un phénomène inverse de l’artificialisation, qualifié de désartificialisation ou de renaturation.

L’artificialisation est donc plus qu’une simple appréciation de l’influence humaine sur un milieu. Il y a aussi derrière ce mot un diagnostic implicite : celui d’une incidence néfaste pour la biodiversité. Dès lors, il ne s’agit plus de déplorer la disparition d’une hypothétique nature immaculée, mais bien d’adapter nos modes de vie et nos façons d’occuper le territoire, pour que ceux-ci ne se fassent pas aux dépens des autres espèces.

On peut débattre du bienfondé de nombreuses sources d’artificialisation, de leur caractère superflu ou démesuré. Néanmoins, il serait absurde et vain de penser qu’elles sont motivées par une ambition simplement malveillante de destruction de l’environnement.

Elles répondent à des besoins et des attentes de notre société – besoins et attentes que l’on peut sans doute réduire, satisfaire différemment, voire auxquelles on pourrait parfois renoncer, mais qui existent aujourd’hui bel et bien. Il faut donc les intégrer d’une façon ou d’une autre à l’équation visant à évaluer l’artificialisation.

Sans quoi, nous serons condamnés à opposer continuellement, dans une lutte stérile, bien-être des humains et préservation de la biodiversité.